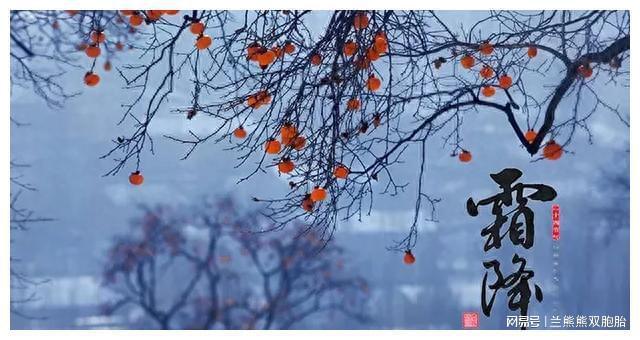

摘要:人们常说“最怕霜降晴”,这是因为霜降时节天气变冷,植物进入休眠期,农作物生长受到抑制,同时霜冻会损害农作物和植物,影响收成。晴朗的天气使得霜冻更加严重,对农作物和生态系统造成更大的压力。人们害怕霜降时节出现晴朗的天气。

霜降与晴天的结合

霜降是秋季的最后一个节气,标志着天气逐渐转冷,在这个时候,如果出现晴天,看似阳光明媚,但实际上夜晚温差较大,容易导致近地面的水汽在低温下凝结成霜,这种天气条件对于农作物生长来说并不利。

农作物生长的影响

农作物在生长过程中需要适当的水分和温度,霜降时节,如果天气晴朗,夜晚的低温可能会导致作物遭受霜冻,霜冻会破坏植物细胞,导致作物受损甚至死亡,对于许多正处于生长关键期的农作物来说,霜冻无疑是一场灾难,人们常说“最怕霜降晴”,表达了对这种天气条件下农作物生长状况的担忧。

历史案例分析

为了更好地理解这句农谚背后的含义,我们可以结合历史案例进行分析,在我国某些地区,霜降时节恰逢重要的农作物生长阶段,如果遭遇晴朗的夜晚和低温霜冻,很可能会造成作物减产甚至绝收,这对农民来说是无法承受的损失。

气象学角度的解释

从气象学的角度来看,“最怕霜降晴”这一说法也有其科学依据,晴朗的天空意味着云层较少,无法为地面提供足够的保温作用,在夜晚,地面散热较快,温度急剧下降,容易形成霜冻,而霜冻对农作物的危害是巨大的,人们根据长期观察得出的这一农谚,实际上是对自然现象深刻认识的结果。

防范措施与应对

虽然“最怕霜降晴”,但我们并非束手无策,在霜降时节,农民可以采取一些措施来防范霜冻对农作物的危害,灌溉、覆盖、烟熏等方法都可以在一定程度上减轻霜冻的影响,随着科技的发展,人们还可以利用现代气象技术预测霜冻天气,提前采取防范措施。

“最怕霜降晴”这句农谚蕴含着丰富的经验和智慧,通过对自然现象的观察和认识,我们的祖先总结出了这一宝贵的经验,在今天,我们仍然需要关注和重视这一农谚,学会根据自然规律来指导生产和生活,只有这样,我们才能更好地与自然和谐共处,实现可持续发展。

本文重点介绍了“最怕霜降晴”这一农谚背后的含义、历史背景、气象学解释以及防范措施,通过本文的阐述,希望读者能够更加深入地理解这一农谚背后的智慧与价值,并在实际生活中加以应用,也希望通过这篇文章能够引起更多人对于传统农谚的关注与研究,传承和弘扬中华民族的农耕文化。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号